Многослойный плоский ороговевающий эпителий кожи с волосом

Эпителии кожного типа развиваются из кожной эктодермы и прехордальной пластинки. Из кожной эктодермы возникают: многослойный плоский ороговевающий эпителий кожи (эпидермис), многослойный плоский неороговевающий эпителий роговицы, эпителий преддверия ротовой полости, эпителии слюнных, потовых, сальных и молочных желез, переходный эпителий мочевыводящих путей и др.

Из прехордальной пластинки развиваются многослойный плоский неороговевающий эпителий пищевода, многорядный мерцательный эпителий воздухоносных путей, однослойный альвеолярный эпителий легких, эпителий щитовидной, околощитовидной, вилочковой желез и передней доли гипофиза.

По своему строению эпителии кожного типа могут быть многослойные, многорядные и однослойные. Многослойные эпителии состоят из нескольких клеточных слоев, из которых лишь базальный слой прилежит к базальной мембране. Клетки базального слоя — эпителиоциты — способны интенсивно делиться митозом. Они служат источником пополнения клеточного состава вышележащих слоев. Базальные эпителиоциты имеют призматическую форму. По мере смещения этих клеток в поверхностные слои они постепенно уплощаются. В многослойном плоском ороговевающем эпителии поверхностный слой образуют роговые чешуйки.

Пограничное положение большинства эпителиев обусловливает определенную цитоархитектонику ткани, а также специфические особенности внутренней структуры клеток и их объединения за счет формирования различных типов межклеточных контактов.

Эпидермис является наиболее типичной разновидностью среди покровных эпителиев. Это полидифферонная ткань. Эпителиальный дифферон развивается из материала кожной эктодермы, отличается стойкой детерминированностью. Диффероны меланоцитов, клеток Лангерганса и клеток Меркеля развиваются из иных источников. Эпителиальный дифферон формирует многослойный пласт ороговевающих клеток (многослойный плоский ороговевающий эпителий). В нем различают слои: базальный, шиповатый, зернистый и роговой. В базальном слое находятся малодифференцированные клетки (базальные эпителиоциты) призматической формы, которые путем митотического деления обеспечивают обновление клеточного состава ткани. После митоза эти клетки перемещаются в вышележащий — шиповатый — слой, образуя клетки многоугольной формы. Клетки шиповатого слоя (шиповатые, крылатые, или остистые, эпителиоциты) имеют в цитоплазме специализированные структуры — тонофиламенты. При световой микроскопии агрегаты тонофиламентов описывают как тонофибриллы. За счет опорных свойств последних достигается механическая прочность клеточного пласта. Между клетками образуются связующие комплексы, или межклеточные контакты — десмосомы.

Следующую стадию дифференцировки составляют уплощенные эпителиоциты зернистого слоя. В цитоплазме этих клеток кроме тонофиламентов синтезируются и накапливаются белки — филаггрин и кератолинин. Ядра зернистых клеток постепенно пикнотизируются, органеллы распадаются под влиянием внутриклеточных ферментов.

Блестящий слой хорошо выявляется только в эпидермисе ладоней и подошв при световой микроскопии. Его образуют плоские постклеточные структуры — кератиноциты, в которых ядра и органеллы исчезают. Из последних образуются роговые чешуйки поверхностного слоя. Они имеют вид 14-гранника. Между чешуйками находится цемонтирующее вещество, богатое липидами (церамиды и др.). Роговые чешуйки имеют плотную оболочку (толщиной 15 им), образованную кератолинином (инволюкрином), ковалентно связанным с оболочкой чешуйки. Содержимое чешуйки заполнено фибриллами зрелого кератина, который характеризуется водонерастворимостью и высокой стойкостью к химическим агентам. Созревание кератина — это агрегация филаментов и обогащение серой за счет образования внутримолекулярных поперечных дисульфидных связей. Этот процесс инициируется филаггрином и происходит при переходе эпителиоцитов из зернистого слоя в роговой. Самые поверхностные слои чешуек постепенно утрачивают связи друг с другом и слущиваются.

Разновидностями многослойных эпителиев являются кубические и призматические эпителии, например, выводных протоков слюнных желез и некоторых других органов, а также многослойный плоский неороговеващий эпителий роговицы. Последний состоит из базального, шиповатого и слоя плоских эпителиоцитов.

Особый вид — переходный эпителий мочевыводящих путей. Он образован базальным, промежуточным и поверхностным слоями. Базальный (камбиальный) слой образован мелкими эпителиоцитами. Полигональные эпителиоциты располагаются в промежуточном слое, а крупные — 2-3-ядерные эпителиоциты — в поверхностном слое. При растяжении мочевого пузыря его стенка уплощается и эпителий растягивается, становится тонким, двуслойным и наоборот, при сокращении — эпителий утолщается. Эпителиоциты промежуточного слоя, не теряя связи с базальной мембраной, становятся грушевидными, а поверхностные — куполообразные.

Многорядный эпителий (ложномногослойный) содержит клетки разной формы. Производными эпителиального дифферона являются реснитчатые, вставочные эпителиоциты, бокаловидные экзокриноциты и эндокриноциты. Располагаются все клетки на базальной мембране. Но вследствие разной высоты ядра эпителиоциов находятся на разных уровнях, что создает впечатление многослойности.

Источник статьи: http://meduniver.com/Medical/gistologia/44.html

Многослойные эпителии

1. Многослойный плоский неороговевающий эпителий (epithelium stiatificatum squamosum noncornificatum) покрывает снаружи:

· выстилает полости рта и пищевода.

В нем различают три слоя:

· шиповатый (промежуточный) и

· поверхностный (рис. 6.5).

Базальный слой состоит из эпителиоцитов столбчатой формы, располагающихся на базальной мембране. Среди них имеются камбиальные клетки, способные к митотическому делению. За счет вновь образованных клеток, вступающих в дифференцировку, происходит смена эпителиоцитов вышележащих слоев эпителия.

Шиповатый слой состоит из клеток неправильной многоугольной формы. В эпителиоцитах базально-го и шиповатого слоев хорошо развиты тонофибриллы (пучки тоно-филаментов из белка кератина), а между эпителиоцитами — десмосомы и другие виды контактов.

Поверхностные слои эпителия образованы плоскими клетками. Заканчивая свой жизненный цикл, последние отмирают и отпадают.

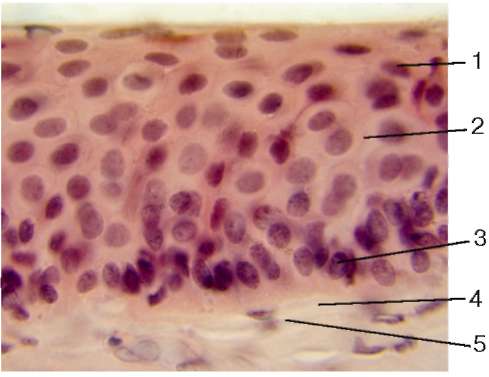

Рис. 6.5. Строение многослойного плоского неороговевающего эпителия роговицы глаза (микрофотография): 1 — слой плоских клеток; 2 — шиповатый слой; 3 — базальный слой; 4 — базальная мембрана; 5 — соединительная ткань

2. Многослойный плоский ороговевающий эпителий (epithelium stratificatum squamosum comificatum) (рис. 6.6) покрывает поверхность кожи, образуя ее эпидермис, в котором происходит процесс ороговения (кератинизации), связанный с дифференцировкой эпителиальных клеток — кератиноцитов в роговые чешуйки наружного слоя эпидермиса. Дифференцировка керати-ноцитов проявляется их структурными изменениями в связи с синтезом и накоплением в цитоплазме специфических белков — цитокератинов (кислых и щелочных), филаггрина, кератолинина и др. В эпидермисе различают несколько слоев клеток:

· блестящий и

Последние три слоя особенно сильно выражены в коже ладоней и подошв.

Ведущий клеточный дифферон в эпидермисе представлен кератиноцита-ми, которые по мере дифференцировки перемещаются из базального слоя в вышележащие слои. Кроме кератиноцитов, в эпидермисе находятся гистологические элементы сопутствующих клеточных дифферонов:

· меланоциты (пигментные клетки),

· внутриэпидермальные макрофаги (клетки Лангерганса),

· лимфоциты и клетки Меркеля.

Базальный слой состоит из столбчатых по форме кератиноцитов, в цитоплазме которых синтезируется кератиновый белок, формирующий тоно-филаменты. Здесь же находятся камбиальные клетки дифферона кератиноцитов. Шиповатый слой образован кератиноцитами многоугольной формы, которые прочно связаны между собой многочисленными десмосомами. В месте десмосом на поверхности клеток имеются мельчайшие выросты «шипики», у смежных клеток направленные навстречу друг другу. Они хорошо заметны при расширении межклеточных пространств или при сморщивании клеток, а также при мацерации. В цитоплазме шиповатых кератиноцитов тонофиламенты образуют пучки — тонофибриллы и появляются кератиносомы — гранулы, содержащие липиды. Эти гранулы путем экзоцитоза выделяются в межклеточное пространство, где образуют богатое липидами вещество, цементирующее кератиноциты.

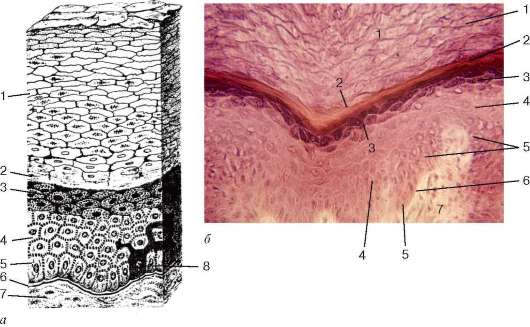

Рис. 6.6. Многослойный плоский ороговевающий эпителий:

а — схема: 1 — роговой слой; 2 — блестящий слой; 3 — зернистый слой; 4 — шиповатый слой; 5 — базальный слой; 6 — базальная мембрана; 7 — соединительная ткань; 8 — пигментоцит; б – микрофотография

В базальном и шиповатомслоях также присутствуют отростчатой формы

· меланоцитыс гранулами черного пигмента — меланина,

· клетки Лангерганса (дендритные клетки) и

· клетки Меркеля (тактильные эпителиоциты), имеющие мелкие гранулы и контактирующие с афферентными нервными волокнами (рис. 6.7).

Меланоциты с помощью пигмента создают барьер, препятствующий проникновению в организм ультрафиолетовых лучей.

Клетки Лангерганса являются разновидностью макрофагов, участвуют в защитных иммунных реакциях и регулируют размножение (деление) кератиноцитов, образуя вместе с ними«эпидермально-пролиферативные единицы».

Клетки Меркеляявляются чувствительными (осязательными) и эндокринными (апудоцитами),влияющими на регенерацию эпидермиса(см. главу 15).

Зернистый слой состоит из:

· уплощенных кератиноцитов, в цитоплазме которых содержатся крупные базофильные гранулы, получившие название кератогиалиновых. Они включают промежуточные филаменты (кератин) и синтезируемый в кератиноцитах этого слоя белок — филаггрин, а также вещества, образующиеся в результате начинающегося здесь распада органелл и ядер под влиянием гидролитических ферментов. Кроме того, в зернистых кератиноцитах синтезируется еще один специфический белок — кератолинин, укрепляющий плазмолемму клеток.

Блестящий слой выявляется только в сильно ороговевающих участках эпидермиса (на ладонях и подошвах). Он образован постклеточными структурами. В них отсутствуют ядра и органеллы. Под плазмолеммой располагается электронно-плотный слой из белка кератолинина, придающего ей прочность и защищающего от разрушительного действия гидролитических ферментов. Кератогиалиновые гранулы сливаются, и внутренняя часть клеток заполняется светопреломляющей массой из кератиновых фибрилл, склеенных аморфным матриксом, содержащим филаггрин.

Роговой слой очень мощный в коже пальцев, ладоней, подошв и относительно тонкий в остальных участках кожи. Он состоит из:

· плоских многоугольной формы (тетрадекаэдр) роговых чешуек, имеющих толстую оболочку с кератолинином и заполненных кератиновыми фибриллами, расположенными в аморфном матриксе, состоящем из другого вида кератина. Филаггрин при этом распадается на аминокислоты, которые входят в состав кератина фибрилл. Между чешуйками находится цементирующее вещество — продукт кератиносом, богатый липидами (церамидами и др.) и поэтому обладающий гидроизолирующим свойством. Самые наружные роговые чешуйки утрачивают связь друг с другом и постоянно отпадают с поверхности эпителия. На смену им приходят новые — вследствие размножения, дифференцировки и перемещения клеток из нижележащих слоев. Благодаря этим процессам, составляющим физиологическую регенерацию, в эпидермисе полностью обновляется состав кератиноцитов через каждые 3-4 нед. Значение процесса кератинизации (ороговения) в эпидермисе заключается в том, что образующийся при этом роговой слой обладает устойчивостью к механическим и химическим воздействиям, плохой тепло-проводимостью и непроницаемостью для воды и многих водорастворимых ядовитых веществ.

Рис. 6.7 Строение и клеточно-дифферонный состав многослойного плоского орого-вевающего эпителия (эпидермиса) (по Е. Ф. Котовскому):

I — базальный слой; II — шиповатый слой; III — зернистый слой; IV, V — блестящий и роговой слои. К — кератиноциты; Р — корнеоциты (роговые чешуйки); М — макрофаг (клетка Лангерганса); Л — лимфоцит; О — клетка Меркеля; П — меланоцит; С — стволовая клетка. 1 — митотически делящийся кератиноцит; 2 — кератиновые тонофиламенты; 3 — десмосомы; 4 — кератиносомы; 5 — кератогиалиновые гранулы; 6 — слой кератолинина; 7 — ядро; 8 — межклеточное вещество; 9, 10 — керати-новые фибриллы; 11 — цементирующее межклеточное вещество; 12 — отпадающая чешуйка; 13 — гранулы в форме теннисных ракеток; 14 — базальная мембрана; 15 — сосочковый слой дермы; 16 — гемокапилляр; 17 — нервное волокно

Переходный эпителий (epithelium transitionale).Этот вид многослойного эпителия типичен для мочеотводящих органов –

· мочевого пузыря, стенки которых подвержены значительному растяжению при заполнении мочой.

В нем различают несколько слоев клеток –

· поверхностный(рис. 6.8, а, б).

Базальный слойобразован мелкими почти округлыми (темными) камбиальными клетками.

В промежуточном слое располагаются клетки полигональной формы. Поверхностный слой состоит из очень крупных, нередко дву- и трехъядерных клеток, имеющих куполообразную или уплощенную форму в зависимости от состояния стенки органа. При растяжении стенки вследствие заполнения органа мочой эпителий становится более тонким и его поверхностные клетки уплощаются. Во время сокращения стенки органа толщина эпителиального пласта резко возрастает. При этом некоторые клетки в промежуточном слое «выдавливаются» кверху и принимают грушевидную форму, расположенные над ними поверхностные клетки — куполообразную форму. Между поверхностными клетками обнаружены плотные контакты, имеющие значение для предотвращения проникновения жидкости через стенку органа (например, мочевого пузыря).

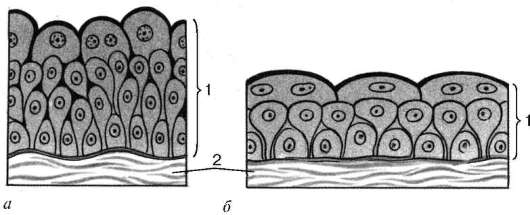

Рис. 6.8. Строение переходного эпителия (схема):

Источник статьи: http://mydocx.ru/2-12881.html